一介白族书生,《明史·隐逸传》却为其生命印迹辟出落笔的空间,甚为少见。 这也许因为他是一个隐逸的怪杰,且屡被名人写及。

他姓杨名黼。生于明洪武三年(公元1370年),大理喜洲下阳溪人,世称存诚道人。

桂楼祠的杨黼像

明代著名白族文人李元阳在《存诚道人杨黼传》中,说他家贫,“躬耕数亩……但求亲悦,不愿余也。”说他生平好学,读五经不少于百遍,工书法擅长篆书。

有人劝他参加科举考试,他总是笑着回答:自身的修养都没有完成,哪里顾得及身外的富贵权财。又说他家院前有一株根深叶茂的桂树。他“缚板其上。题曰:‘桂楼’”,然后整日像鸟雀一样巢居在这间空中楼阁里,咏歌自得。

这些描述,把一个有点类似王冕却又多了几分怪诞的人物,活脱脱展现在我们面前。

今天的桂楼书房

李元阳在他的这篇人物记里特别指出,杨黼曾经用方言著写竹枝词数十首,都是抒写“无极之旨”的。何为“无极之旨”?我想,“无极”应该是指一种心灵和宇宙的自由融合状态,这可以说是很高的评价了。刻写在历史悠久的民族文化名碑《山花碑》上的诗,也许就是其中的精华。

《山花碑》原镶嵌在喜洲庆洞村圣元寺观音阁的一堵隔墙中,如今已被大理市博物馆收藏。在馆内整齐肃立的碑林里,立着它的翻刻版。站在它面前辩识那些谜一样的字句,会有一种文化的深邃感肃然而生,让人变得谦恭起来。

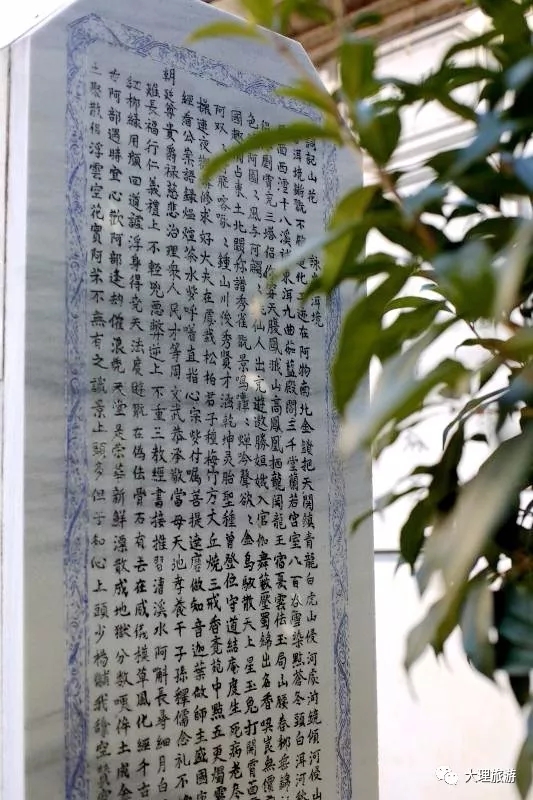

今天立在桂楼祠内的《词寄山花·咏苍洱境》碑(翻刻)

这块碑立于明景泰元年(1450年),已有560多年的历史。碑高1.2米,宽0.5米。刻写在上面的诗,按白族民歌的独特形式排列,每首八句,分两节,每节的前三句为七个字,后一句为五个字。一般第2、4句押韵,也有一韵到底的,称“山花体”。

阿部遇时宜心欢。

阿部逢劫催浪秃,

天堂是荣华新鲜,

漂散成地狱。

从以上我随手摘录的一节诗看,山花碑上刻写的,多是可认的汉字,但读来却完全不知其义。

今天的桂楼祠

这是因为白族虽有悠久的历史、发达的文化,但与汉文化交流融合较早,故从隋唐时期开始,就借用汉字的音和义来写白语、读白音、解白义(俗称“汉字白读”)。碑上刻的,就是这样的古白文。

上世纪40年代。有学者到庆洞村根据白族老人的读音对这些诗进行过研究。如今它已被当地的白族学者译成多种版本的汉诗。

今天读着这些诗,苍山十九峰的雪痕云影、十八溪溅跳的明澈清亮、洱海月色和洱海被风吹皱的湛蓝、白墙青瓦中山茶花的红艳、妙香古国的几杵钟声……大理的旖旎一一呈现眼前。

这些诗在咏唱苍洱景物之外,还追怀祖德,着力歌颂大理国时期的“慈悲治理”“得尧天法度”,真切表达了自己对一个逝去的时代的怀念,把自己对故园的爱和对现实的不满抒发得淋漓尽致。

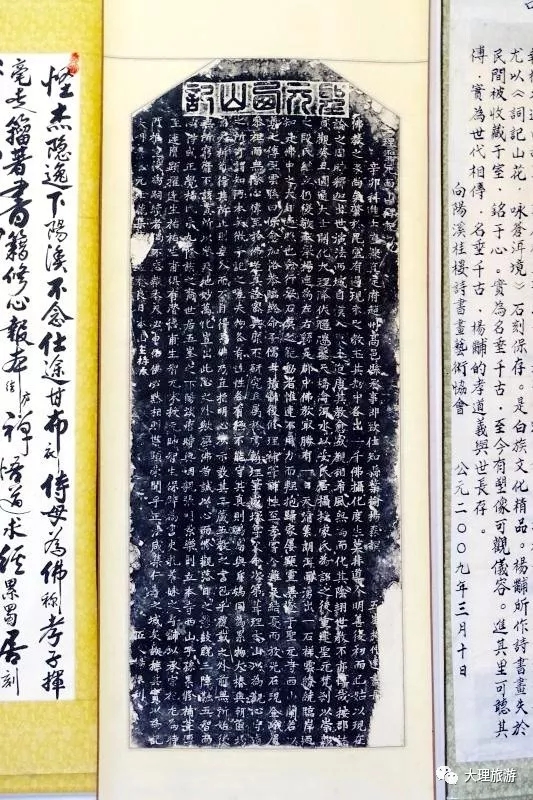

《圣元西山记》碑文拓印

尽管对这些诗的翻译已非常传神,但由于白族语言里有很特殊的声门摩擦音,音调也复杂完备到具有8个,而且它可以利用谐音来曲折地表情达意意,可以进行无穷无尽的“话中有话、话外有意”的艺术组构,将它翻译为汉语,既要保持韵脚,又要保留韵味,真是难上加难。

有什么办法呢?翻译从来都是一种减法,是一种对美和艺术风格的删减,特别是对于诗歌。好在我籍贯虽为湘地,但在白族地区长大,精通白语。虽然语言的古今变异和地方差异会造成一些障碍,但对这些诗句里流淌的音乐美感和幽深情蕴尚可大体领会。

要真正读懂这些诗,还需要读一读山花碑另面刻写的《圣元西山记》。这其实是碑石的正面。它披露了杨黼的身世:远祖杨连在大理国时“为王左右”,祖父杨智系元代云南平章大理路总管段功家臣员外,曾授元帅。后段功被梁王所害,杨智闻说亦赴死,其父杨保也是段氏元帅,明洪武十五年(1382年)傅友德率军平滇时,自缢殉国。

修复后的桂楼祠大门

祖父、父亲均为书写一个“忠”字舍弃生命,这样的榜样深深烙印于杨黼的脑海。而段氏为明军所灭,有世仇在先,所以他不走科举仕途,誓不在明为官。因此他注疏《孝经》,研读程朱理学,倾心释老,寄情山水,着意诗文,以逐渐化解郁结于心的块垒。

也许,祖父杨智的临终遗诗“半纸功名百战身,不堪今日总红尘。死生自古皆由命,祸福于今岂怨人。蝴蝶梦残滇海月,杜鹃啼破点苍春。哀怜永诀云南土,絮酒还教洒泪频”一直钟声般回荡于胸臆。也许,南唐后主李煜那缕“故国不堪回首月明中”的沉哀已随风潜入他那颗安顿于桂楼的心,他在这10首《词寄山花·咏苍洱境》里,用苍洱美景之经、故国忆念之纬编织了一个乌托邦或者伊甸园,然后又把自己的惆怅、哀伤和慨叹栽种其中,使之繁衍蔓延,枝繁叶茂,摇曳生姿。读来,一种隽永,一种苍凉之美,弥满心田。

这些诗是用白文创作也用白文书写的代表性文学作品,它是祖国文化宝库中的珍稀,诱惑了多少审美的心灵;它是一滴晶莹剔透的美人泪,挂在大理的腮边,钻石般闪射出夺目的异彩。

听说有这样一块碑时,我大学毕业不久。

那天,来到大理喜洲庆洞村,是为了一睹白族的狂欢节“绕三灵”盛况。穿过浓妆淡抹花花绿绿的人群,穿过八角鼓的激越、霸王鞭的恣肆,穿过对歌男女有刺而带钩的歌声以及热辣辣的目光,我来到圣元寺观音阁。这幢重檐歇山顶亭阁,斗拱粗大,元代建筑风格突出,引起了我的兴趣。有人却把嵌埋于阁门左侧隔墙中的山花碑指给我看,告诉我它是一件宝贝。当时墙壁已被烟火熏黑,碑石隐约现身,是一块普普通通的黑色大理石,上面字迹模糊,一眼看去,毫无出奇之处。我笑了笑,移步离去。

碑文拓片在书法展中展出

站在院心,有三弦琮琮铮铮传来,凸起在这流水般的琴声之上的,是略微沙哑的、质感如红砂石般的歌声:

大风你是啥变成。

一来就要吼不停。

没长骨头气力大。

刮得刺骨疼。

吹折枝条扭伤树。

吹老水面起皱纹。

心想看看你模样。

腾空去无影。

歌手唱时用的是白族话,其中的调皮、欢快以及暗藏的淡远哀愁。使得我一下子就被击中了。

其实,这首白族民歌的魅力,也得益于它特有的形式。白曲中这种“三七一五”的诗歌句式,隋唐时期就已出现。如今想来,它能被杨黼借用,并在山花碑上固定下来,流传至今,这既是诗人的福份,也是这种形式的幸运。山花体民歌至今还虎虎有生气地存活于白族民间,值得我们百般珍爱。

我曾与山花碑邂逅相逢,却又失之交臂。这是人们与真正有价值的事物的一种宿命吗?不!如果我们不是那么地混沌、那么地麻木,特别是,不像如今许多人那样,仅把目光投向实利与物欲,那么,我们就会有更多这样的收藏。

今天,大理博物馆的碑林,碑林里的山花碑,以翻刻的逼真,把我的错过弥补,这是命运对我的一种奖励。

大理的古碑很多,古碑上色彩斑斓,让我们一次次移步上前吧!(原因/文;又凡/图)

更新日期:2018-05-05